「植物についての知識がないので何をどう観察すればいいのかわからない」という質問をよくいただきます。

植物の体の構造についても少し知識があると役立つ・・というのが私の印象です。

絵を描きながら必要に応じて基本知識についても触れていきますので、しぜんと知識も身につくと思います。

道具の選び方も教えてほしいわ・・・

揃えておくとよい

お道具についても

使い方を説明しながら

説明していきますので

新たに購入するときの

参考になればと思います。

知ってるつもりで

知らなかった

植物の体について

植物の体について

植物は、根、茎、葉という

基本構造になっています。

そんなことを聞きますと、

「花は・・?」と、すぐに

質問が返ってきそうですね。

花は、葉が変化したもの。

頂点や茎と葉の間から出る芽が

変化したものなんです。

つまり植物の体の構造的には

葉に由来した器官なんですね。

ですから、がく片や花弁、

雄しべやめしべなど

花を構成するものを総称して

花葉と呼ぶこともあります。

他にスイートピーのつるも

葉に由来しています。

突然変異などである日突然、

葉がつる化したものが現れ

結果としてつるのあるものが

過酷な自然環境の中で

生き残るのに適していた、

ということでしょうか。

また、サボテンのトゲも

葉に由来しています。

サボテンは大抵柔らかく

水分を沢山含んでいますから、

動物にとって

格好の餌になります。

サボテンにとっては、

動物から身を守る

大切な役割を持つのが

トゲなんですね。

私たちにとっては、

室内観賞用だったり

温室で動物のいない環境でしか

サボテンを見ませんから、

驚きの事実です。

知れば知るほど、植物にとって

葉がとても大切な器官であると

わかります。

今日はまず、

葉の基本構造について

見てみましょう。

これは単葉を持つ植物の

基本構造です。

葉には葉柄と呼ばれる柄があり、

根元には托葉と呼ばれる

ひらひらしたものが

左右についています。

アジサイやカーネーションは

単葉です。

カーネーションには

托葉も葉柄もありません。

一方アジサイには

托葉はありませんが

葉柄はあります。

同じ単葉の植物であっても

比べてみると葉の様子は

見た目も構造も

大きく違うことがわかります。

葉の構造について知っていると

目の前の植物には

何があって何がないのか

直ぐにチェックできますので

観察のポイントが

一目でわかります。

こちらは複葉を持つ植物の

基本構造です。

複葉の特徴は、1本の葉柄に

複数の葉が付いている点です。

バラや南天などは複葉です。

バラには托葉も葉柄も

両方あります。

種類によって葉柄や托葉が

ないものがありますし、

葉の表面に毛のある植物も

あります。

葉の形に注目してみる。

丸いのか、長細いのか?

先はとがっているのか?

膨らんでいるのは下の方か

真ん中あたりか、

葉の周りにギザギザはあるのか

葉脈は網目状か平行脈かなど。

描きたい植物の個性を見出す

托要はあるのかな?

葉柄はあるのかな。

葉はどんな形をしているのか

という具合に・・・

描き始める前に、その植物を

じっと見つめてみてね~

このように基本構造を

予め知っていれば、

植物のどの部分を

注意して観察すればいいのか

大体予想が付きますから

その植物の個性を描きこむ際に

見落とさずにすみます。

鉛筆で描くのに

最低限必要なものについて

紙の選び方

鉛筆描きの練習だけなら

文具店に売っている

スケッチブックや普通の画用紙で

十分だと思います。

もし本格的なスケッチブックを

使ってみたいとか、

鉛筆の後に彩色もしたい場合は、

マルマンの

ヴィフアール水彩紙細目が

紙の厚みもしっかりあり

目も細かいので

描きやすいと思います。

F0サイズ(20×15センチ)

1100円

F3サイズで1815円と、

価格もお求めやすいお値段です。

鉛筆や消しゴムの選び方

鉛筆はB,シャープペン0.5HB,

0.3Hを各1本ずつ。

消しゴムは一般的な

プラスティック消しゴムが

使いやすいです。

但し、ここで気を付けるのは

同じプラスティック消しゴムでも

柔らかくきれいに消えるものを

選んで使っています。

きれいに消えるもの‥とは

消した時に紙に鉛筆の汚れが

付きにくい物という意味です。

プラスチック消しゴムにも

固いもの、柔らかいものがあり

慣れないうちは修正も多く

何度も消しゴムを使いますから

紙の表面を傷めない

柔らかいものがいいです。

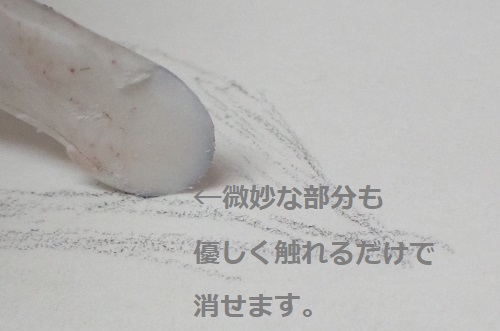

細かい修正をしたい場合は、

消しゴムをカッターなどで切って

細く切ったり薄く切ったり、

角のある面を作ったりすれば、

微妙な線の修正や

僅かな線のでっぱりを消すときに

ピタッとピンポイントで

力をかけずに消せます。

木など表面の固い物に描く場合や

鉛筆描きは下書きで

彩色には別の用紙を使う場合は

スティックタイプの消しゴムで

特に消しゴム部分が細い物が

便利です。

私はmono zeroの先の丸いものと

角型タイプを使っています。

丸型Φ2.3mmノック式消しゴム

角型Φ2.5×5mmノック式消しゴム

どちらもボタニカルアートの

細かい部分を消したいときに

最適です。

ねりけしを使われる方も

いると思います。

ご自分でいろいろ使ってみて、

消したときの紙へのダメージが

少ないものを選ばれれば

どこのメーカでもよいです。

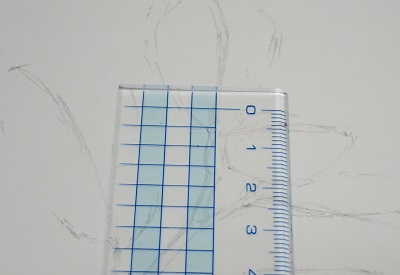

植物のサイズを測るものさしの選び方

植物のサイズは

趣味で描くのであれば

大体わかればよいので

製図で使うような

正確なものでなくてもよく

文具店などで売っているもので

よいと思います。

植物の上に置いも測れる

下にあるものが透けて見える

プラスティック製が

使いやすいです。

15センチほどの短いものと

30センチくらいのものと

両方あるとよいですね~

それから丸い実などの

サイズを測るには

コンパスも必需品です。

使い方はコンパスで実を挟んで

サイズを測ります。

また、時間がなくて

いちいち図るのが面倒な場合や

沢山採取した時などは

メモリが印刷されている

下敷きがあると便利です。

上に植物を置いてとりあえず

上から写真を撮っておけば

大体の寸法がわかるからです。

実際に描いてみる

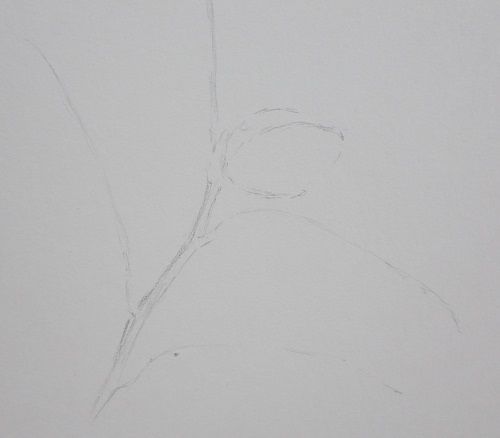

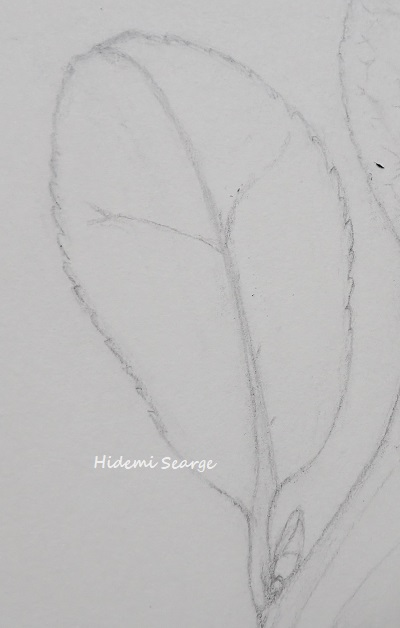

最初にひく線

まず、枝のくる位置に

鉛筆で薄く線を描きます。

この時のポイントは角度です。

枝や茎などを描く場合、

その角度がポイントの一つです。

薄くて見えないわ

後から消す線なので

薄めに描きます。

見える程度の薄さです。

上からだらりとぶら下がる枝や、

地面を這う茎、

斜め上方向に伸ばす枝もあれば

細かく枝分かれしている枝も

あります。

本当は斜め上向きだが

花や実の重みで下向きになる・・

という場合もあります。

枝の方向一つとっても

その植物の個性に気づきます。

このことから、

最初に描く枝の角度というのは

とても大切です~

この山茶花の枝は

少し斜め上を向いていましたので

そのように設置しました。

垂直立ちしている構図よりも、

山茶花らしい雰囲気が

感じられます。

実際の木の枝の様子なども

写真に撮っておくのも

記録として後から使えます。

枝が密集している場合は

白い紙を後ろに置いて撮ると

わかりやすいです。

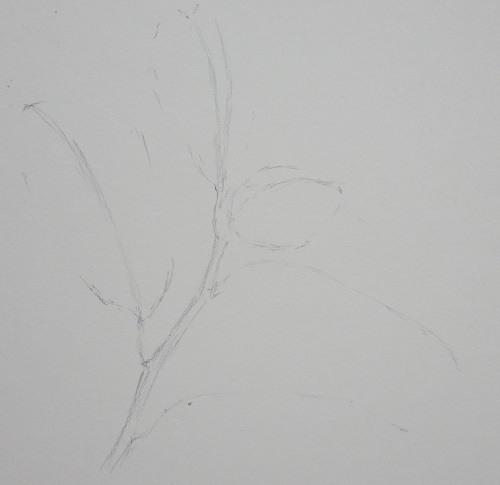

次に枝から伸びる葉や蕾も

大体の位置を決めて

あたりを付けましょう。

主脈の方向が生命線を示します。

今度の線もとても薄いのね。

でも理由がわかるわ~♪

その植物らしい自然な姿を

表現するには、

葉の伸びる方向も蕾の向きも

大切なポイントです。

鉛筆描きが続きます。

↑葉の形のあたりを付けてみて・・

少しずつ形が見えてきました。

間違いに気づいたなら

この時点であれば、

折角描いたのに・・と思わず

描き直してください。

細部まで描きこんだ後に

最初の枝や葉の向きが

不自然だった・・・

というこになりますと

修正にも時間がかかって

しまいます。

初期の段階なら簡単にできます。

軸となる部分の修正は

早い段階でしてしまった方が

一番時短になるということです。

葉の大きさや蕾を

大体描いたところで

一度描いたものの寸法を

確認してみましょう。

ボタニカルアートは

実物大で描くことが

基本のルールですから、

もし実際とかなり違う場合は

修正した方がいいです。

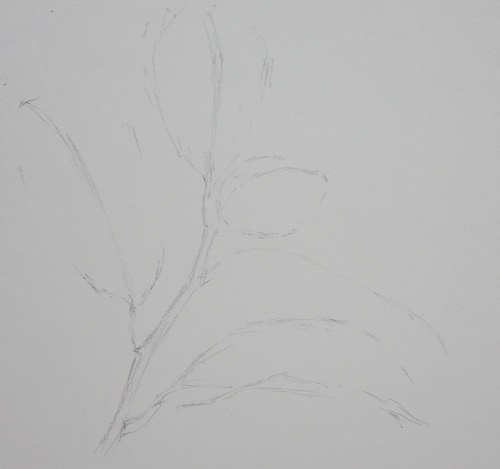

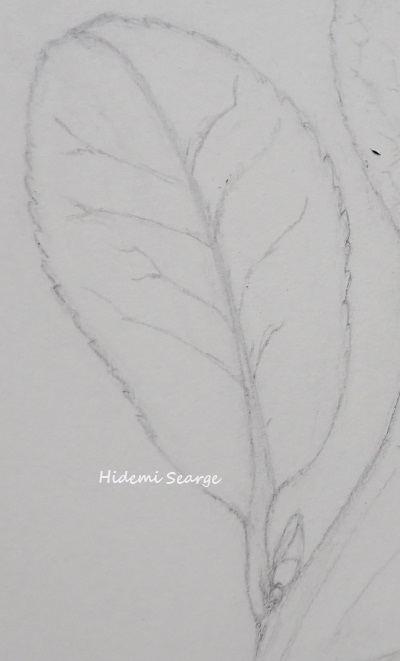

輪郭線を整える

次にシャープペンシルに変えて、

形を整えていきます。

まずは輪郭線です。

注意する点は濃く描かないこと。

シャープペンの芯は細いので、

何度も消しますと

よく消える消しゴムであっても

紙の表面を汚してしまいます。

カット消しゴムの鋭利な先が

微妙な部分もきれいに消します。

細部を描きこむ

形が整ったら

次に細部を描きこんでいきます。

山茶花の葉には

細かいギザギザがありますから

0.3のシャープペンシルで

描くとよいでしょう。

正確な線を描いたら、

最初に引いたあたり線は

消しゴムで消します。

周囲が完成したら、

葉脈を描きます。

既に主脈は描いてありますから

側脈と細脈を描いていきます。

側脈を描くときは

どこから描き始めるとよいのか

とよく尋ねられますが

先ず目印になる一本目の線

自分で決めて引きひきます。

次に、それを基準にして

上や下に次々と

線を増やしていくと

簡単にできます。

私は彩色をする場合も

細かい部分まで葉脈を

描きこみます。

そして、それを別の紙に

輪郭と葉の主脈のみを写して

彩色します。

(花があるときは花の輪郭も)。

そうすれば、後から、

葉脈がどのようになっていたのか

思い出せないときでも、

鉛筆描きを見れば

直ぐに解決します。

葉を表裏コピー機にかけたり

写真を撮っておくのも

手っ取り早く葉脈を記録するのに

良い方法です。

しかしボタニカルアートでは、

ほとんどの場合、

植物の自然な姿を表しますから、

真正面から見た場合の

葉脈の情報だけでは物足りません。

同じ葉であっても、

丸まった葉、そった葉では

葉脈の見え方が変わりますので

鉛筆描きした際に

葉脈まで描き加えておきますと

後から使える情報になります。

わ~い、できた!

線もはっきりしてるわ~

まとめ

描く技術と知識は

車の両輪のようなもの。

観察のポイントを知っていると

自然と描く技術も

レベルアップしていきます。

今日は線描きだけの

鉛筆画でしたが

次回は陰影をつけた葉を

描いてみます。

そしてボタニカルアートの

鉛筆描きの練習方法についても

次回お話しする予定ですので

楽しみにしていてくださいね。

それでは今日はここまで。

読んでいただき有難うございました。

詳しく植物のことを知らなくても、ボタニカルアートって描けるの?