最初の植物の絵は紀元前1500年以前だったらしいわよ。

え~3500年以上前・・?

ボアニカルアートのはじまり

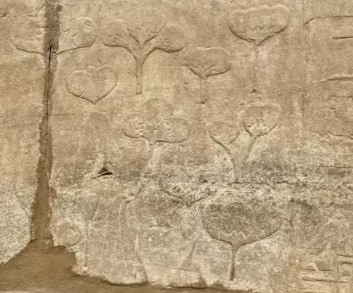

世界最古の植物画と言われているのは・・

3525年ほど時代をさかのぼります。

時は、紀元前1500年以前。

場所はエジプト。

エジプト史上最大の領土を築いたトトメス3世という英雄がいました。

彼はカルナック神殿を作り、シリア遠征で戦利品として持ち帰った動物や植物などを神殿の石灰石の壁に浅く浮き彫りしてレリーフとして壁画に残したのです。

そこには動物と一緒に、275種類ほどの植物が描かれています。

275種類ですからかなりの数ですが、画像を見てお分かりのように、しなやかな線で形状が表されており、かなり慎重に作成されたものと思われます。

この時は医学の発展のためではなく観賞用に作られたもののようです。

画像で見る限り、かなり浅く平坦に掘られたもののように見えますが、3500年前の完成時は、もっと詳細に葉脈なども描かれていたかもしれません・・・これは私個人の見解です。

『おもしろい形の葉だな~』ってみんな思ったよね。

この壁画は植物学的に見ても当時の技術として高いものですから、現存する植物画として最古のものだといわれています。

3500年も前に壁に掘られた世界最古の植物画集~。

そう聞きますと何となくロマンティックな響きです。

トトメス3世

レリーフの意味として、こんなことが描かれています。

これらは神の国(エジプト北東部を意味している)にましますあらゆる良き花なり。

~~王の言葉として~~、

『余があるが如く、これらの植物は存在せり。絵に一筆たりとも、うそ偽りなし。

余はこれらを、とこしえにおわす父なるアモン(太陽神)の午前にあらしめんとして作れり』。

ただ珍しい植物を記録として残したかっただけでなく、勝利者トトメス3世という英雄を称えるものでもあったようです。

ただ、カルナック神殿のレリーフは、歴史的に見て例外的なものだったといえるようです。

この時代は、植物の絵は美術としてあまり認められていなかったようです。

写実的な植物画が描かれていたとしても、それはメインの絵ではなく、飾り付けの装飾としてのもので、ボタニカルアートと呼べないものでした。

医学の発展と薬草を見分けるという使命(紀元前1世紀前後~

医学の発展により治療のため、多くの草の中から薬草を見分けることが、非常に重要なことになった時代が到来した。

最初は、医師が『こういう葉を探してきてくれ~』なんて、人に説明していました。

しかし皆、違う植物を持ってくるので、待っている間に患者が死んでしまうわけです。

医師たちは『これでは、いかん!』ということで植物の特徴を描いて渡したというのが、必要に迫られて描いた植物画の始まりでした。

百聞は一見にしかず・・ですね。

紀元前1世紀ごろ、国王に仕えた医師クラテウアスという人がいました。

彼は薬草の図を描いてしかも彩色までして、図の下にその薬草の効能まで記しました。

すごく画期的なことを始めたんですね~。

ところがその弟子が師匠を超える優秀な人だったのです。

ディオクリディスという人。

薬学の父と呼ばれています。

1世紀になりますとディオクリディスが薬物誌という植物の説明書を作ります。

この『薬物誌』は、古代ギリシャの著作から抜き出した膨大な量のもので、あらゆる種類の植物についてかなりの情報を載せて作られたものです。

ただし図が付いていなかった。

つまり、説明書と図解が別々だった。

当時の人は『薬物誌』の説明を読みながら、図は師匠クラテウアスの植物画を見て勉強したようです。

しかし説明書と図が一緒の方がわかり易いので、後世の学者たちは『薬物誌』を書き写す際に、クラテウアスの植物画も一緒に写し、図付きの『薬物誌』を新しい写本として作りました。

手書きで写していたこともあり、1冊にした方が書く手間も使い勝手もよかったということです。

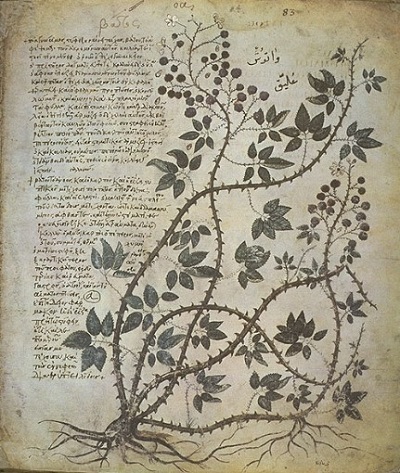

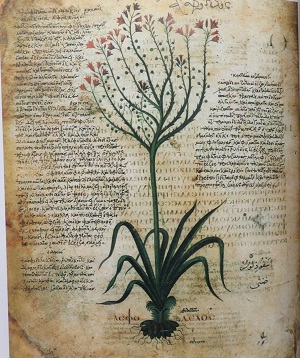

『ウイーン古写本』もその一例です。

これは512年頃完成の植物画の付いた薬物誌の写本。

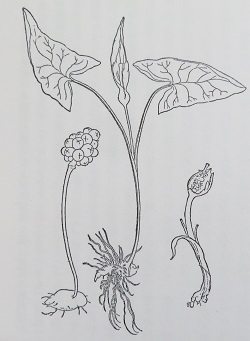

『ウイーン古写本』キイチゴ属の一種 バラ科の図解。

根や幹の様子やとげの凄さがうかがわれます。

枝の先に黒く丸いものが付いているのがキイチゴの実でしょうか?

初版から500年近くも経過してからの写本。

しかも手書きで写したものって、正確なの?

印刷の技術がない時代だからね~。描く人も大変だったよね。

早く終わらせて帰りたい人もいたよね・・きっと。

その通り。

注意深く見本を見て描く人もいれば、いい加減に写す人もいたでしょうから、模写されるたび劣化していったようです。

それ以上に植物のことをよく知らない人が写本したものは、使えない~。

結果、現実にはありえない植物を生み出した・・ということもあったらしいです。

この薬物誌は18世紀まで医者の聖典として崇められたとい言いますから、重要かつ人気の高い書物だったといえます。

薬物誌は、色々な国の言葉で写本されましたので、文字の脇の余白の部分に図を描いた写本もあれば、図を真ん中に描き、その余白に文字を書いたものなど、写本した人の裁量で図と文字の配置は、自由に決められたようです。

言語も図のレイアウトも様々で、写し手の好みやくせ、字や絵の上手、下手も加わり、同じ内容のはずが、見た目も雰囲気もバラエティーに富んだものになっていったようです。

写本された時期もまちまちです。

ウイーン写本のように512年に写本されたものもあれば、1500年代に写本されたものもあり、1000年の歳月の間に、写本の中身が初版本と少々異なったり、いえいえ~かなり違った可能性もあります。

図もクラテウアスの植物図と全く異なる画が写本に掲載されていたとしても不思議はありません。

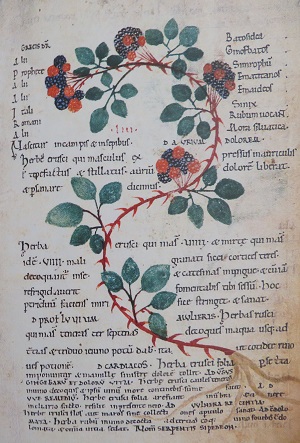

ただオックスフォード写本(1120年)のように稀に、あまりに粗雑な植物図を分わかりにくいと思ったのか、写実的な美しい絵に差し替えてある写本もあった。

稀な例ですが・・・

オックスフォード写本の一例。(1120年)

ウイーン古写本のキイチゴに比べて、かなりリアルに描かれています。

赤色と黒色の粒々は一目でキイチゴ・・だとわかります。

中世末期(14世紀ごろ~)

最初の印刷本草書がヨーロッパで現れる。

木版の印刷です。

印刷技術のお陰で、薬物誌以外にも多数本草書が登場し始めた時期。

この時代になりますと、ボタニカルアートの中に本草学の役割を離れて、宗教的な意味合いを含ませたものも現れ出します。

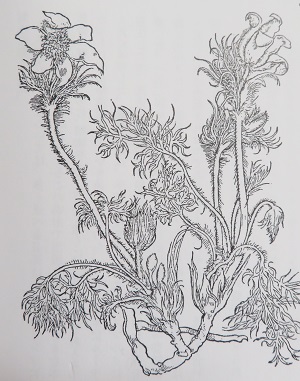

クリスマスローズ(キンポウゲ科)14世紀

長年の写本によりひどく劣化した植物画では利用価値がないと判断した写し手がいて、実際の植物を見ながら図の部分だけ新しく書き直したと思われる正確な植物画も現れ始めました。

先にご紹介しオックスフォード写本のように・・・

劣化した植物画でも役に立っていたの?

中世の時代は、医者は薬草店から薬草を買っていたから、写本が医学の発展に直接かかわっていたわけではないみたいよ。・・

ルネッサンス時期がもたらしたボタニカルアートの変化

ルネッサンス期(16世紀前半)

ダヴィンチやミケランジェロが登場する16世紀初頭、ボタニカルアートも変化をし始めます。

↑本草写生図譜(1530年)アネモネ・プルサティラ。木版

↑本草写生図譜(1530年)ヘレボルス・ウィリデス(木版)

印刷の技術ってすごいね。とってもきれい。

デューラーの『よく伸びた草』(水彩1503年)

これなどは現代のボタニカルアートと変わりない高い技術力が感じられます。

高い描写力のある絵画を通して、薬草を研究する本草学も影響を受けました。

ギリシャ時代のディオクリデスの薬物誌が改めて研究され、そこに記載されている植物についての正体を明らかにしようという動きも始まり、その結果は発表もされました。

↑クリスマスローズ(キンポウゲ科)薬物誌(1586年)もその一つです。

新たに描き表された植物画は、クリスマスローズの特徴がよく表れていて、一目でクリスマスローズだと分かります。

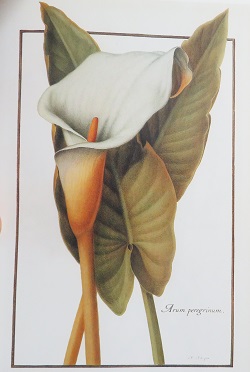

↑サトイモ科のアルム・マクラーツム(1543年)

現代の植物の専門書に見られるような繊細なタッチに印刷された木版画。

素晴らしい!

16世紀後半

16世紀後半になると、植物の個性に焦点を当てた木版は廃れていった。

しかし、人々の関心は、新しい園芸品種へと高まり、多種多様な園芸品種が作出される時代に入っていくため、ボタニカルアートを描いたり画集を集めたい人はいて、人気は維持された。

本草学の研究という目的から離れ、植物画家たちは新たに作出された美しい花たちを描いてみたいと思うようになりました。

中世後期までは原種系の野生種がそのまま栽培されていたのですが、この時期には植物を改良し新たな品種を生み出すことに情熱が注がれていきました。

例えば、一重しかなかった花びらを八重にしたオダマキの仲間。

サクラソウの一種プリムラローズの八重も作られ、なでしこは60以上の園芸品種が作り出されました。

そして外来種も入ってきました。

東方から来たヒヤシンスは、1580年までに多数の園芸品種がオランダで登録されました。

何種類か輸入したものを掛け合わせ、新しい色のものを作出したり、ラナンキュラス、アイリス、チューリップ、アネモネのなども改良を重ね園芸品種が現れました。

多数の新しい植物が世の中に誕生した時代ですから、多くの薬草園が植物園へと転換していきました。

植物園には生きた植物、押し葉標本、ボタニカルアート植物画の3点が必要だと説く人も現れました。

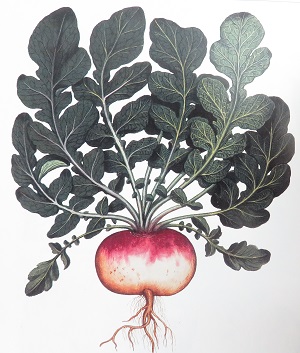

大根(アブラナ科)『植物図譜集16世紀後半』

ただ正確に特徴をとらえて描くだけにとどまらず、地面の中の根も上に出る葉も、そこで育っている姿をそのままを表現したい・・という想いも伝わってきます。

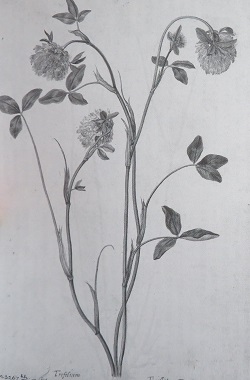

ムラサキツメ草(クローバーの一種)(水彩1570年ごろ)

の細くしなやかな茎や葉柄がシロツメクサらしい美しい姿を現しています。

木版画の衰退

植物を題材とする木版の衰退は、始めゆっくりだったが金属板が使われるようになると急速に早まった。

金属板を使うと木版画には出せない濃淡を花に表現できるためでした。

ただコストは金属板の方が高く、懸念される面もありましたが、当時の裕福な植物画集の収集家たちに対しては、さほど値段は影響しなかったようです。

この時代を顧みると、芸術的な絵画と違い、植物画は印刷技術の発展普及と結びつきが深いです。

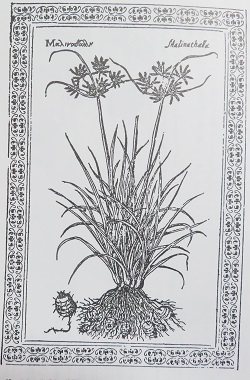

キペルス・エクレンツス(エッチング、枠は木版)

エッチングで印刷された植物画は植物学的に正確 かつ柔らかい表現が魅力です。

17世紀~

↑カーネーション、チューリップ、ラッパスイセン(水彩、1614~85年)

↑ニゲラ、ケンタウレア、ムスカリ(水彩、1607年)

葉の表面の毛までかなり詳細に描かれています。

蛇が描かれているのは何か意味がありそうですね。

↑カラー(1614-85年)

↑ヴァニラ(1665-1742)

それぞれの植物画家のタッチの違いも魅力の一つです。

↑こちらはアイヒシュテット庭園植物誌に掲載されている、チューリップとひなげし。

園芸品種を書物で紹介し、いつでも手に取って見れる書物を見ながら、珍しい園芸品種を集めたいというお客の気持ちを刺激して、購買を促していたのですね。

人気のルドゥーテは19世紀に登場します。

ルドゥーテの花の美しさを余すことなく引き出す描写力に加え、印刷の技術が進歩したことにより

美しい作品集をボタニカルアートのファンに届けられました。

現代人に愛されるボタニカルアートとは。

多種多様な目的がある。

現代人に求められるボタニカルアートは、多種多様であり自由である。

植物学を研究するものにとっては、専門の植物画家が必要である。

この手の画家は、ただ植物の画を描けるというだけではなく、観察の要点を学術論文に書き込む場合もありますから、植物の生態まで熟知している必要があります。

しかし、一般的に現代ではその画が役に立つか否かは関係なく、楽しむための趣味の一環としてボタニカルアートを描く場合がほとんどです。

ただ、その中でもエキゾチックなものに惹かれる人の心理は今も同じで、国内では見ることのできない植物を描くために海外へ出向き、その場所でしか見られない珍しい植物を実際に見て観察して、描き上げる人もいます。

バラなど華やかな花を描きたいという人もいれば、可憐な草花を描きたいという人もいます。

何を描くかは、好みです。

自分の住んでいる土地固有の野菜を描いたり、それを発表したり・・

ボタニカルアートを趣味とする仲間と作品を見せ合ったり・・・

あくまで自分の楽しみを満喫してよい・・というのが現代人のボタニカルアートとの付き合い方だと思います。

ボタニカルアートを楽しむという点で言えば、自分では描かないという人もいます。

中世に描かれた古典的な植物画のポスターを額に入れて飾って楽しむという方法。

手塩にかけて育てた植物をボタニカルアートとして描いて残したいという方もいるでしょう。

ボタニカルアートの楽しみ方は自由です。

描きたいものを描いて楽しむ。

そして仕上げた作品を部屋に飾る楽しみ。

私たちは、植物から多大な恩恵を受けていると思います。

育てる楽しみ、少しづつ成長していく姿を観察していると癒されます。

食べて私たちの健康を維持できるという恩恵。

まとめ

植物の魅力は計り知れません。

植物は葉や花の付け方に規則性を持つものがほとんどです。

それをその植物の個性、特性と呼びます。

植物の個性に目を向けてみると、見慣れた植物、よく知っている植物にも発見が多く見つかることもあり、本当に面白いです。

は、今日のレッスンはここまでです。

皆さま、読んでいただきありがとうございました。

ボタニカルアートは何年前からあったの?